1.抵抗器とは

1-1.抵抗器の役割

1-2.抵抗器のしくみ

1-3.抵抗器の種類

1-4.抵抗器の構造

2.パナソニックの抵抗器の歴史

3.チップ抵抗器のトレンド

3-1.チップ抵抗器のサイズトレンド

3-2.チップ抵抗器の高機能化

4.補足情報

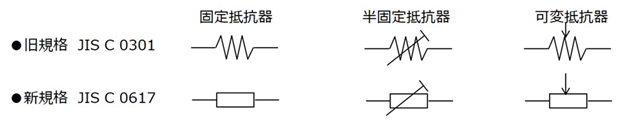

4-1.抵抗器の回路記号

4-2.抵抗器の技術用語

4-3.抵抗値、抵抗値許容差表示に関する規格

抵抗器とは

抵抗器は、一定の電気抵抗を持った受動部品です。

抵抗器は、コンデンサやインダクタとともに最も基本的な部品であり、ありとあらゆる電気・電子機器に数多く使われています。

電気に携わる者にとっては当たり前過ぎて、普段は疎かにしてしまっているかもしれませんが、抵抗器がなければ電気回路は成立しません。抵抗器は、それほど重要な部品なのです。

抵抗器の役割

主な役割は、電流制御、分圧、電流検出、バイアスを与える、の4つです。

【電流制御】

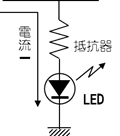

抵抗器は電子回路の電流を定格以下に制御できます。

例えばLED回路の場合、LEDと直列に抵抗器を接続し、電流を定格以下に抑制することで、LEDの焼損を防ぎます。

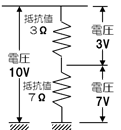

【分圧(電圧を分ける)】

2個以上の抵抗器を直列に接続した時、印加される電圧以内であれば、接続する抵抗値に比例した任意の電圧に分けることができます。

また、2個以上の抵抗器を並列に接続すれば電流を分けることができます。

【電流検出】

抵抗器に電流が流れた時、その両端には電流を変換した電圧が発生します。

この電圧を測定することで回路に流れる電流を測定することができます。

【バイアスを与える】

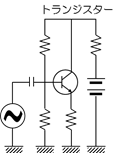

トランジスタなど半導体を動作させるための電圧を与えることを〝バイアスを与える〟と言います。

このバイアスは、トランジスタの各端子(エミッタ、コレクタベース)に異なった電圧を印加する必要があります。

上記以外に、ダンピング抵抗、終端抵抗、プルアップ/プルダウン抵抗等としても使用されます。

抵抗器の働きは、オームの法則「電圧(V)=電流(I)×抵抗(R)」に基づいています。

上述の電流検出では、既知の抵抗値と両端の電圧から、「電流(I)=電圧(V)÷抵抗(R)」の式で算出されます。

抵抗器の役割

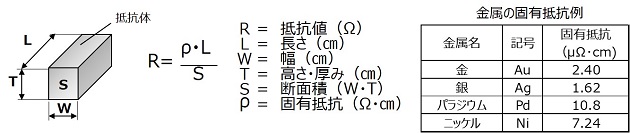

抵抗の値は、抵抗体物質の固有抵抗及び、その断面積と長さによって決まります。

式が示すとおり、固有抵抗ρ(Ω・cm)に抵抗体の長さLをかけた値を断面積Sで割ったものが抵抗値になります。参考までに金属の固有抵抗を示します。

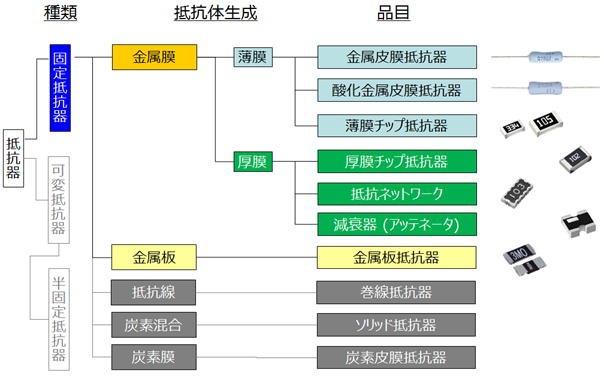

抵抗器の種類

抵抗器の種類は、固定抵抗器、可変抵抗器、半固定抵抗器に大別できます。材料の観点からは、それぞれに炭素系と金属系があります。 さらに抵抗体の生成に関しては、膜状、線状、板状のものがあり、その中でも金属膜に関しては薄膜と厚膜のものがあります。以下に抵抗の分類を示します。

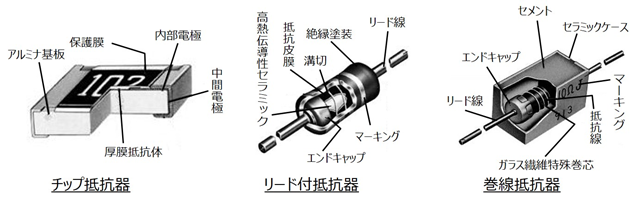

抵抗器の構造

以下は、代表的な抵抗器の基本構造です。用途によって使い分けますが、近年の小型機器ではチップ抵抗器が主流になっています。

パナソニックの抵抗器の歴史

パナソニックは、抵抗器の生産を開始してから84年にわたる歴史があります。

「良い製品は良い部品から」という松下幸之助のモットーの元、1933年(昭和8年)にラジオ受信機に使用する炭素皮膜抵抗器の生産を開始し、2013年には累積生産個数が2兆個に達しました。

これは、一般的な1608サイズで試算して抵抗器を重ね合わせると、月までの距離(約39万3千km)を往復できます。

しかしながら、その大半は近年になってからのものであり、主力のチップ抵抗器の生産量は1990年代に入って爆発的な伸びを見せました。

このことから、デジタル家電時代の急激な発展に比例して急激に需要が伸びてきた部品であることがわかります。

チップ抵抗器のトレンド

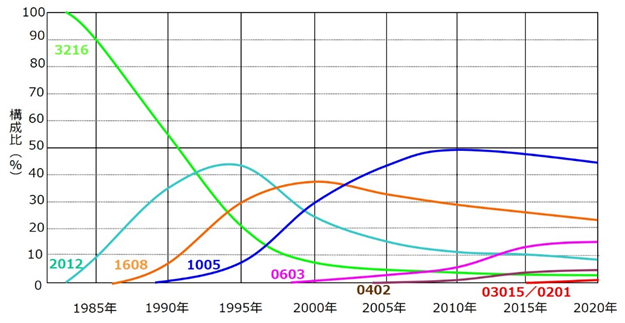

チップ抵抗器のサイズトレンド

電子機器の小型化要求が高まり、それに対応してチップ抵抗器も小型化を図っています。 パナソニックでは、3216サイズの開発から25年でチップ面積を1/64(0402サイズ)にまで小型化し、さらに小型化を進めています。 以下のグラフは、チップ抵抗の小型化の推移と、そのサイズの構成比の年次推移を示しています。 現在は1005サイズのものが半分近くを占めていますが、すでに減少傾向に入っており、より小型のものの使用が増えてきています

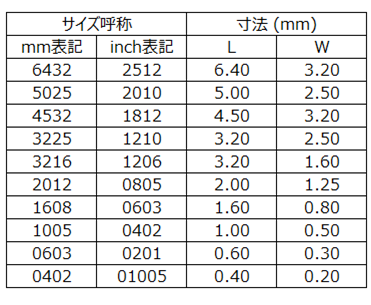

(サイズ呼称と寸法)

チップ抵抗器の外形サイズは4桁の数字で示すことが一般的になっており、長さ(L)×幅(W)が基になっています。

例:1.00mm×0.50mmの場合 → 1005

チップ抵抗器の高機能化

チップ抵抗器は、セットの進化や使用環境の変化に伴い、高機能化が求められています。

パナソニックにおいても、その市場ニーズに対応するためにさまざまな高機能商品が開発されています。

1)耐硫化チップ抵抗器

一般的なチップ抵抗器の内部電極には銀が使われており、硫黄が含まれる雰囲気で使用すると、内部電極の銀が硫黄と反応して、絶縁体である硫化銀となり断線する可能性があります。

そのため、硫黄を含む雰囲気中や硫黄を含む材料近辺で使用する場合、耐硫化対策を施した抵抗器を使用する必要があります。

2)耐サージ・耐パルスチップ抵抗器

スイッチング回路や静電気を受けやすい回路など、抵抗器にサージやパルスが頻繁に印加される使用条件においては、この瞬時大電力を印加しても損傷しにくい抵抗器を使用する必要があります。

3)高精度チップ抵抗器

計測器や制御機器などの精密機器では抵抗値のばらつき(抵抗値許容差)や温度による抵抗値変化(抵抗温度係数)の少ない高精度な抵抗器が求められます。

4)電流検出用チップ抵抗器

電流検出用途の抵抗器は、過電流やバッテリー残量を検知するための電流検出として使用されます。

近年、電子機器の高機能化が進み、回路内の電流量が増加しているため、より高電力に対応した抵抗器が求められています。

また、回路内の消費電力を抑えるための低抵抗化、過酷な温度環境でも優れた抵抗温度係数を確保する高精度な抵抗器に対するニーズが高まっています。

補足情報

抵抗器の回路記号

回路上での抵抗器の記号は以下が使われます。 JIS C 0301の記号は、JIS C 0617の制定(1997~1999年)により廃止されています。 長方形の記号になって20年近くになりますが、まだ旧記号がかなり使われている印象があります。

抵抗器の技術用語

抵抗器には仕様や定格を示すパラメータがあります。それらの技術用語をまとめました。太字で示した4項目は、抵抗器の基本となるパラメータです。

| 定格電力 (W) | 最高使用温度にて連続印加できる電力の最大値 |

|---|---|

| 抵抗値 (Ω) | 抵抗値。抵抗値の数値は公的規格で標準化されている |

| 抵抗値許容差 (%) | 抵抗値に対する許容差で精度を示す |

| 抵抗温度係数 (×10-6/K) |

周囲温度の変化に対する抵抗値変化 |

| 素子最高電圧 (V) (最高使用電圧) |

最高使用温度にて連続印加できる電圧の最大値 |

| 使用温度範囲 (℃) | 使用可能な周囲温度 |

| 直流抵抗値 (Ω) | 直流電圧を印加測定した場合の抵抗値で基準となる値 |

| 耐電圧 (V) | 絶縁外装している製品の絶縁耐力 |

| 絶縁抵抗 (Ω) | 絶縁外装している製品の絶縁性 |

| はんだ耐熱性 | はんだ中に浸漬した場合の電気的、機械的安定性 |

| 耐湿性 | 湿気に対する経時安定性 |

| 温度サイクル | 温度の変化に対する電気的、機械的安定性 |

| 耐久性(負荷) | 最高使用温度で定格電圧を連続印加したときの電気的、機械的安定性 |

| 端子強度 | リード付部品の端子部に機械的強度を加えた場合の機械的強度 |

| 耐振性 | 振動に対する電気的、機械的安定性 |

| 難燃性 | 過負荷時の自己消化性、非引火性 |

抵抗値、抵抗値許容差表示に関する規格

技術用語の抵抗値に記したように、抵抗値や許容差の表示は規格に基づいており、以下の規格に準拠しています。

IEC 60062:Marking codes for resistors and capacitors.

IEC 60063:Preferred number series for resistors and capacitors

JIS C 5062:抵抗器及びコンデンサの表示記号

JIS C 5063:抵抗器及びコンデンサの標準数列

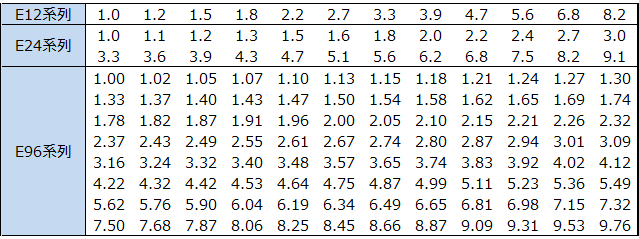

抵抗値は、上記規格により標準数列化されています。抵抗値は1Ω、2Ω、3Ωのような整数ではなく、2.2Ωや4.7Ωのような半端な値になっています。 これは、抵抗値が標準数(E系列)に準じているためです。系列の「E」はExponent(指数)のEで、次の数字、例えば24は分割数です。 つまり、E24は、1から10までを等比級数(10の24乗根)で分割したものです。 抵抗器は、実際の使用では比や割合で使うことも多く、整数よりこの数列化された値のほうが使いやすいことが多々あります。以下は、各系列の値をまとめた表です。

| 系列 | 抵抗値許容差の目安 | 公比 |

|---|---|---|

| E12 | ±10% | 12√10 ≈ 1.21 |

| E24 | ±5% | 24√10 ≈ 1.10 |

| E96 | ±1% | 96√10 ≈ 1.02 |